「3色のリング落とし」をしているK君。棒と同じ色のリングを上手にさすことができていました。

3歳のL君は、黙々とはさみ切りに取り組んで意いました。「もっとしたい!!」と言いながら気づけば、机の上には沢山の図形を切った山が。線の上を意識しながら上手に切れるようになったL君です。

5歳のR君達は七夕飾りを製作中です。輪つなぎや三角つなぎを沢山作りました。「早く笹の木こないかな~」と、今から飾りつけを楽しみにしている二人でした。

今日は、モンテッソーリ活動の後に、公園へ行きお弁当を食べる予定でしたが、PM2・5の数値が高く、園外活動は断念・・。しかし、給食の先生は子ども達が家から持って来た空のお弁当箱に給食ををつめてくれ、雰囲気だけでもと、お部屋にレジャーシートを敷きみんなで美味しくいただきました。公園には行かれませんでしたが、室内でリトミックを行い、身体を沢山動かした子ども達。お弁当もみんな残さず食べていました。

15時のおやつは、手作りフルーツ寒天でした。爽やかな味わいと綺麗な色のフルーツ寒天、子ども達に人気のおやつです。

21

お弁当

- 投稿日:2013/05/21

20

スプーンのあけ移し

1歳半になるH君。スプーンを使って“豆のあけ移し”を上手にしていました。隣の器にこぼさないようにゆっくり、あけ移していたH君です。スプーンや箸が上手に持てるようになるためには指先を使った活動を沢山することが大切です。今日は、シール貼りも沢山していました。

“国旗のゲーム”をしている5歳のL君。国旗の説明文を自分で読みながら、国旗の仲間を分類しています。この活動を通し、文章を読む力と世界の国々への興味・関心が育まれています。

- 投稿日:2013/05/20

18

ヨガとママたちのお茶タイム

今日は、託児付きヨガ教室でした。1時間のヨガを満喫していただいた後は、参加されたママたちとヨガの先生とのお茶タイム。ヨガの先生は来月から出産のため、しばらくお休みです。お腹の大きい中、ぎりぎりまでヨガの指導をして下さいました。感謝します!!無事に元気なお子さんを出産して、復帰されるの楽しみに待っています。復帰の予定は10月ごろ。みなさん!それまで、ヨガ教室はお休みですが、その間もいろんな企画を予定しておりますので、どうぞ!HPのチェックはしてくださいね(笑)

- 投稿日:2013/05/18

17

午後コース

今日の午後コースは、みんな黙々と活動に集中。「絵の具を使った色ぬり」や「量線の水注ぎ」など、それぞれが選んだ活動を思う存分、満足するまで取り組んでいる子ども達です。

3歳のRくんとYちゃんは、算数教具の「0あそび」に挑戦。自分が選んだ数字カードと同じ数だけのおはじきと合わせしていくかつどうです。

「ひらがなスタンプ」や「100ならべ」など文字や数の興味のありYちゃんとAちゃん、とても真剣に取り組んでいました。

1歳のr ちゃんも落ち着いて椅子に座り活動に取り組めていました。好奇心旺盛で、「ひも通し」「スプーンを使ったあけ移し」「豆落とし」など、色んなものに興味津々のrちゃんでした。

- 投稿日:2013/05/17

15

一人でできるように手伝って

お庭遊びに行く準備をしている2歳のRちゃんとK君。自分で靴下と靴を履き、帽子をかぶっています。先生の手を借りることなく全部一人でできた二人。最初は、「出来ない。」と言っていた二人も今日は全部自分でできたことに大満足!!「一人でできた~!」と喜んでお庭に出て行きました。「子どもが一人でできるようになるためには」と、フラップでは、すぐに手を出し手伝ってやるのではなく、一人でできるようになるためにやり方を見せることからはじめ、一人ひとりに合わせた発達の援助をしています。今日はまさに一人でできるようになった瞬間でした。

- 投稿日:2013/05/15

13

100

算数教育の“100並べ”をしている5歳のR君。行ごとに数えながら空いている枡に正しく数字を置くことができていました。何度も繰り返し取り組んできたR君、今では、100まで1人で数えられるようになりました。

- 投稿日:2013/05/13

10

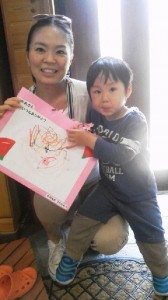

いつもありがとう

- 投稿日:2013/05/10

10

手先指先のコントロール

1・2歳児クラスの子ども達は、手先や指先を使う活動を沢山しています。手の平と5本指をしっかり使えるようになると、3本指で細いリングや小さな豆をつまめるようになってきます。この時期に、沢山手先や指先を使うことでスプーンや箸・はさみを正しく持ち上手に使えるようになってきます。

午後コースの子ども達も、今日は指先を沢山使う活動に取り組んでいました。3歳のL君、小さなペグを穴の中にさしています。単にさすだけでなく3色あるペグを色分けしながら上手に分類していました。AちゃんとYちゃんは、“着衣枠”を使ってボタンとリボンの練習中です。

L君は、日本地図パズル(九州地方)にも挑戦し、小さなつまみのついたピースを丁寧に1つずつはめていました。今日は、九州地方の中でも「福岡・大分・宮崎」の3つ県を覚えたL君。宮崎のピースをはめながら「宮崎のおばーちゃんのおうち」と言っていました。おばあちゃんやおじいちゃんが住んでいる宮崎を身近に感じながらパズルを楽しんだL君です。

- 投稿日:2013/05/10